ブログ記事・商品記事の書き方の基本【構造化編】

効果的な記事の構造化の基本を解説します。 ターゲットユーザー/検索エンジン(SEO)/生成AI 等、総合的な視点で重要なポイントを押さえておきましょう。これらはビヨンドウェブ利用時に限らず他のプラットフォームでも基本的なことは共通していますので、しっかり身につけましょう。

なぜ記事の書き方が重要か

現在、インターネット上には情報が溢れており、ユーザーは自分にとって有益ではないと感じる情報にはすぐに離脱する傾向が強まっています。

SNSや検索エンジンまたは広告等のプラットフォームであなたのサイトが配信される場合、その”離脱”というユーザー体験はつぶさに評価されています。

サイトのファン獲得、もしくは検索エンジン最適化やAI最適化に成功すれば、ウェブサイトは、あなたが伝えたいメッセージをターゲットユーザーに対して24時間発信し続ける「休まない営業マン」の役割を果たしてくれます。しかしながら、どんなに素晴らしい情報やコンテンツも、ただ書けばうまくいく、ということはありません。

ここでは、ユーザーのエンゲージメントを高めるとともに、検索エンジンやAIにとっても効果的な記事を書くための基本について解説します。記事製作を通じて、ユーザー理解を深め、ビジネスの成果を最大化し、オンラインプレゼンスを強化することができます。

サイトのターゲットユーザーにとって有益な情報であること

まずは何よりも、記事の内容がサイトのターゲットユーザーにとって有益であることが肝要です。そのためには、ターゲットユーザーとそのニーズを正しく把握することが必須です。この正しい理解無くしてデジタルメディアは成り立たないといっても、言い過ぎではないかもしれません。

例えば、本サイト(beyondwebs.jp)のターゲットユーザーは

- 中小企業経営者

- 企業の経営戦略・デジタル戦略に関わっている人

- ECサイトやウェブサイトの運営をしている人

- マーケティング担当者・DX担当者

- クリエイター

- ビヨンドウェブを利用している・または検討している人

等が上げられます。

貴方が書いている記事には、ターゲットユーザーがその記事を読むことで消費する貴重な時間、その時間分の価値がありますか?

貴重な時間を割いて記事を読んでもらう以上、その時間に見合う価値を提供することが必須です。記事を書く際には、以下の点を考慮してターゲットユーザーに価値を届けるよう心がけましょう。

読者の関心とニーズを理解する

ターゲットユーザーがどんな情報を求めているのか、どのような形式で情報を得たいのかを理解することが大切です。読者の関心やニーズに応える内容を提供することで、記事を読むことが「時間の無駄ではない」と感じてもらえるようにします。

具体的な問題解決

読者が抱えている具体的な問題や課題に対して、実践的で効果的な解決策を提供することが重要です。

独自性と専門性

インターネット上には膨大な情報が存在するため、読者にとって有益な情報を提供するには、独自の視点や専門的な知識が求められます。自分の経験や知見を活かし、他にはないオリジナルのコンテンツを提供することで、読者に「ここでしか得られない」価値を感じてもらえます。

最終的には、記事を読んだことで読者が何か新しい発見や学びを得た、もしくは行動を起こすきっかけになったと感じてもらえることが、その記事の成功の指標となります。読者の時間を無駄にしない、むしろその時間が有意義な投資だったと感じてもらえるよう、常に高い価値を提供することを目指しましょう。

見出しや段落を使った記事の構造化

HTML構造化の基本

見出しとはウェブページ、つまりHTMLの場合、h1、h2、h3タグの事を指します。これらはヘッダータグと呼ばれるもので記事の構造化上一番重要な要素になります。

詳しい仕様はこちらで確認することができます → MDNドキュメント(ヘッダータグ)

ヘッダータグにはH1~H6まであり、HTML上ではh1はページに一つだけであることが推奨されており、その下にh2タグ、h3タグなどを使って文章を構造化します。

本で例えると:

- h1タグは本のタイトルまたは章のタイトル

- h2タグは章の中の大きな節のタイトル

- h3タグは節の中の小さな節やサブセクションのタイトル

このようなイメージで理解して問題ないと思います。

ビヨンドウェブを使った場合の構造化

こちらはビヨンドウェブ利用者向けの内容ですので、それ以外の方は読み飛ばしてください。

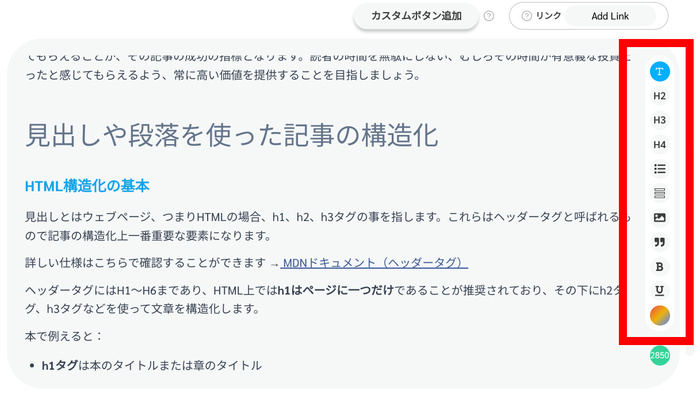

ビヨンドウェブ内のリッチテキストエディタの一部には下記のようなエディタボタンがついています。

T ボタン

Pタグに対応しています。

文章記述中にEnterキーで改行すると、新しいpタグが生成され新しい文章の塊が生まれます。

H2ボタン

最も重要な部分です。

ビヨンドウェブでは記事投稿時、詳細記事の記入前に入力するページの名前が、すでのそのページのHTML上のh1タグになっています。

そして、このH2ボタンがHTML上のh2タグに対応しています。※この仕様はHTML上のh1タグを複数作成してしまうミスを予防するためのものです。

つまり、詳細記事内ではこのH2ボタンを複数回(3回以上)使用してページを構造化することがベストプラクティスとなっています。

H3・H4ボタン

それぞれHTML上のh3タグ・h4タグに対応しています。

必ず、H2ボタンを使用した段落内で使用します。

構造化のコツ

構造化のコツは、H2ボタンを使った段落が一つだけのまとまりをもった意味を持つようにすることです。

H2ボタンを使った段落の中に、複数の別の意味を持つような文章が含まれないように気を付けましょう。

その他の使用推奨ボタン

- リストボタン(リスト表記)リスト表記とTボタン(文章)の使い分けについて

- 画像挿入ボタン(画像だけで説明することは避け、解説を文章で記載)

- Bボタン(強調したい部分に使用。strongタグに対応しています)

- リンク作成ボタン(関連するコンテンツや外部の信頼できる情報源へのリンク。リンクテキストは具体的で意味のあるものにし、クリックしたときにどのような情報が得られるかがわかるように)

ページタイトルと内容の一致

ウェブサイト内のコンテンツが多ければ多いほど、SEOには有利になりますが、すべてのページがターゲットユーザー全体にとってメリットのある内容を持つことは難しい場合があります。

そこで役立つのがページタイトルです。

ページタイトルは検索エンジンの検索結果に表示されるもので、ユーザーはこのタイトルを見て、そのページを訪れるかどうかを判断します。したがって、ページに大きなインパクトや広く役立つ情報がなくても、タイトルから期待される内容がしっかりと記載されていれば、サイト全体のSEOに悪影響を与えることはありません。むしろ、ニッチな情報や特定の人しか興味を持たない専門的な内容でも、記事として公開しておくことは非常に重要です。

まとめ

- ユーザーの視点で有益な情報を、しっかりと構造化して記述する。

- 一つの段落が一つのまとまりをもった意味を持つようにする。

- 記事の内容はページのタイトルから期待されるものでなければならない。

この3つの基本をしっかり押さえて記事を書きましょう。自然とユーザーフレンドリー、検索エンジンフレンドリー、AIフレンドリーな記事が書けるようになるはずです。

真屋 明典

ビヨンドウェブ開発者(TensorFlow認定開発者) 起業家・国内外で15期連続黒字企業経営