情報を価値として活用する組織が有利になる時代に、ビヨンドウェブが提案する変革戦略

組織には、毎日膨大な情報が流れ込んでいます。会議、報告、顧客対応、メール、チャット、そして個々人の知見。しかし、その情報は本当に“組織の力”として活かされているでしょうか?多くの企業が情報をただ流し、ただ溜め、そして忘れていきます。一方で、情報を「資産」として認識し、蓄積・整理・共有・活用という行動を伴って組織文化に昇華できる企業は、顧客との信頼を深め、採用力を強化し、社員の成長を実現できるのではないでしょうか。ビヨンドウェブは、その「情報資産化」のサイクルを支えるために設計された、新しい発想の統合プラットフォームです。

まずは問います。「御社は、情報をどう捉えていますか?」

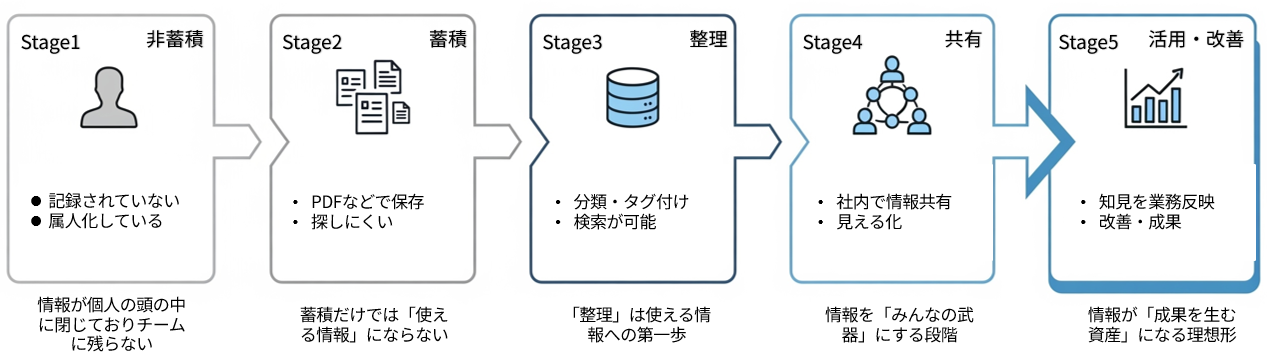

多くの企業が「情報は重要だ」と口では言います。しかし、実際にその情報が再利用され、引き継がれ、改善や提案に活かされていない場合もあるのではないでしょうか。私たちは、情報に対する企業の成熟度を以下の5段階で整理しています。

情報活用の5段階モデル

まずは、御社の現在地を冷静に見極めてください。現状はどんな状態であるか、なぜそうなっているのか、改善できる方法はあるのか。そして、次に向かうステージを選びましょう。私たちはその伴走者になります。

「情報が大切」でも、組織はそう簡単には動かない

多くの経営者・マネージャーが「情報を蓄積したい」「活用したい」「共有してほしい」と願っています。しかし、実際にビヨンドウェブのようなプラットフォームを導入しても、現場が動かない──その現実を、私たちは知っていますし何度も目にしてきた光景です。

なぜなら、情報は文化であり、行動であり、継続であり、共感なのです。「投稿してください」「ナレッジを共有しましょう」と言っても、日々の業務で忙殺される中、社員が自発的に動くのは極めて困難。特に最初の1〜3ヶ月が最も重要です。この“初動を支え継続する”ために、私たちは「ミチビキAI」を開発しました。

「AIが人を育てるの?」という問いに答える

「AIが育てるなら、もう人の仕事は不要なのでは?」そう考える方も多いと思います。でもそれは誤解です。AIが担うのは「育成」ではなく、「支援の仕組み」です。人が担うべきは:価値づけ、共感、対話、動機づけなど感情と関係性の領域。AIが担うのは:リマインド、チェック、可視化、継続の構造化。この分担があってこそ、人が“本質に集中”できるのです。

たとえ話でわかる「ミチビキAIの役割」

✅ 子育てと読書習慣:

AIは“促し”を支援する存在

子どもに本を読ませたいと思っても、毎日「読んだ?」と声をかけ続けるのは大変。怒ってしまったり、関係が悪くなることもある。

👨👩👧 親(人間):本を読む理由、感想、成長の意味を対話する

🤖 ミチビキAI:「読んだ? 感想書こうか?」と行動を促す

AIが習慣づけを支え、親は本質的な会話に集中できる。育てるのは親、支えるのがAI、それが理想です。

✅ 仕事(営業報告):

上司は“本質に集中”、AIは“繰り返しを代行”

部下が「お茶飲んできました!」と元気に報告。

でも上司は「誰と?なぜ?次は?」と言い続けなければならない…。

報告が不十分 → AIが本人に戻して再提出を促す

整った報告だけが上司に届く

その結果:

上司は“指摘係”から解放され、本質的なフィードバックに集中

部下は“怒られずにやり直す”ことができ、改善が進む

喩えで言うならこうです:

🧭 上司=アドバイザー

🔁 ミチビキAI=報告ナビゲーター

これが「人が育て、AIが支える」職場における理想の関係です。

ミチビキAIとは?

ミチビキAIとは、「気づきと行動を支える、AIによる“育成支援の仕組み”」です。

上司や組織の意図を反映しながら、メンターのように部下やメンバーの行動・報告・投稿をチェックし、フィードバックし、リマインドします。それは、叱るわけでもなく、強制するわけでもなく、感情を交えずに“次の一歩”を自然に示してくれ、本人による「自らの気づき」を目的としています。

特に現場でよく起きる、

「ベテランだから言いづらい」

「またこの話かと嫌な顔をされるのが怖い」

「これまでの経緯があるから自分からは言いにくい」

といった“遠慮”や“あきらめ”——これが組織の成長を止めている本質の一つです。

こういった“人間的な壁”をすり抜け、本人の気づきを促す形でフィードバックを繰り返すのがミチビキAIの役割です。

特徴的なのは:

- 不完全な報告は、AIが本人に返し、再提出を促す

→ 上司が逐一確認する手間を省き、報告の質を一定レベルに引き上げます。 - 上司には“条件を満たしたものだけ”が届く

→ 上司はレビュー・判断・価値づけに集中でき、感情的なストレスや指導疲れを回避できます。 - フィードバック内容は、AIが自動で構成・整形して通知

→ 報告者にとっては理解しやすく、納得しやすいガイド付きのやり直しが可能です。 - ネガティブになりがちな指摘も、冷静かつ一貫して伝達

→ 感情の揺れがなく、受け手にとって心理的な抵抗が低くなり、“言われたからやる”ではなく“納得して動く”を促進します。 - 育成や情報投稿を“個人の善意”に委ねない仕組み

→ 「やった人が得をする」「続けた人が評価される」という構造を組み込み、“属人的な期待”に頼らずに行動を継続させます。

行動の「見える化」もAIが支援します:

たとえば、子どもの読書習慣でよく使われる「シールカレンダー」は、毎日の行動を可視化する良い手法ですが、

- 手作業なので貼り忘れが起きやすい

- あとからまとめて貼れてしまう

- 親と子で管理の基準がバラつく

といった問題がつきものです。

この点、ミチビキAIは行動データをAIが自動で記録・集計・カウントします。

- 上司が手をかけなくても行動が蓄積される

- 部下の取り組みが日々可視化され、継続につながる

- 蓄積された記録をもとに、客観的な振り返りや評価も可能

これにより、行動の定着と評価の透明性が、仕組みとして実現できる。上司は感情的なストレスから解放され、部下も「怒られずに済む」安心感を得ながら成長していける環境が生まれます。

なぜ「情報を価値として活用できる組織が有利になる」のか?

情報を活かすには、それを整理し、共有し、再利用できる力を持った人材が必要です。

しかし現実には、そのような人材は少なく、しかも彼らに仕事が集中してしまい、やがて疲弊し、最悪の場合には離職につながる──そのとき、情報という“見えない資産”も一緒に消えてしまいます。

だからこそ、一部の人に依存せず、組織全体で情報を扱い、活用できる力を育てていく必要があるのです。

ただし、ここには人間的な難しさが伴います。

- 「この人にはできない」「〇〇は苦手」といったあきらめ

- 指導者のリソース不足、感情的な摩擦の蓄積

- 「また言うの?」と感じるストレスと疲れ

こうした“言いづらさ”や“教えづらさ”を超えた、新たな支援が必要です。いまいる人材を育てる──より正確に言えば「導く」のが適切で、その支援を担うのがミチビキAIです。

ビヨンドウェブとミチビキAIで育つ「行動が続く組織」

導入しただけでは文化は変わりません。しかし以下の仕組みが揃えば、行動は自然に続きます。

- 投稿すべき人と内容が設計されている

- 一定水準までAIがチェックし、再提出が回る

- 上司は判断と承認に集中できる

- 部下は「指導感ゼロ」で納得してやり直せる

結果として

- 情報が蓄積され、

- 行動が続き、

- 文化が定着し、

- 資産形成が進みます。

これは単なるナレッジ共有ツールではなく、組織の行動を支える“組織支援インフラ”です。

いま、組織に必要な視点とは?

これからの企業に求められるのは、「情報を資産に変える文化」と「人を支援し導く構造」の両立です。

そして、その実現は、数人のエースに頼るのではなく、誰もが自然に行動し、学び、成長していく“仕組み”として設計されなければなりません。ビヨンドウェブとミチビキAIは、

- 情報を残す仕組み

- 行動を促す構造

- 人を導くAIの支援

この3つを分断させることなく、ひとつの統合された循環として実装する必要があります。それを支えるのが、ビヨンドウェブ × ミチビキAIです。誰かの力に頼らない、誰かを責めない、でも確実に“前に進む”ための新しい選択肢。私たちは、その一歩をご一緒します。